[Si votre temps est limité allez directement à la fin de cet article pour découvrir l’exercice que je vous propose]

La langue de bois est une maladie. Contagieuse. Et je suis toujours surpris de voir l’étendue des dégâts de l’épidémie. C’est bien simple : je crois que je n’ai jamais vu une entreprise où personne ne fait jamais de langue de bois.

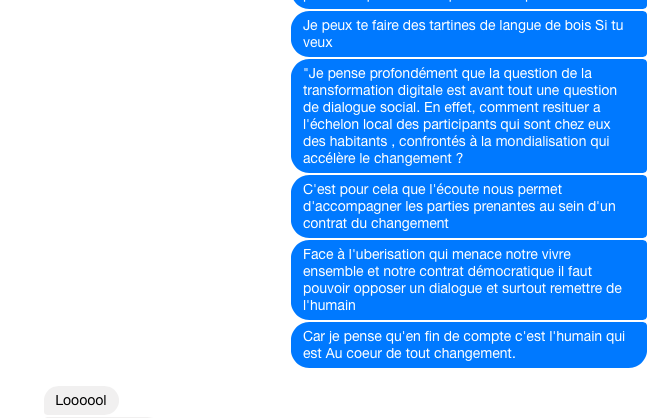

La langue de bois permet de se donner une contenance à peu de frais et de remplir un silence vide avec des mots creux. Et c’est pour cela qu’on en fait spontanément quand on n’a pas envie de réfléchir.

Pour rappel, la langue de bois est l’art de noyer le poisson dans des formules creuses. Elle est souvent confondue avec la politesse mais n’en a que l’odeur.

Pourquoi la langue de bois est un fléau qui entrave votre réussite

Commençons par l’impact le moins intuitif : celui sur vous-même. En effet, la langue de bois vous empêche vous-même de comprendre ce que vous voulez dire. Sauf si vous la produisez sciemment, à des fins malavisées. Mais si vous ne faites que la répéter vous vous faites du mal. Car, contrairement à ce que l’on croit, on met de la pensée sur des mots et non l’inverse. On ne met pas de mots sur la pensée.

Vous avez un stock limité de mots et vous pensez avec ce stock limité de mots. Il est très rare que vous vous mettiez à inventer des mots. Les mots sont donc des briques avec lesquelles vous allez penser.

Par conséquent, si vous ne pouvez pas nommer une chose vous ne pourrez pas la penser (je simplifie, en vérité ce sera très compliqué mais pas impossible). Par exemple, en japonais, il n’y avait qu’un seul mot pour désigner le vert et le bleu. Un peu comme si en français on disait « turquoise » pour tout. Ça devient alors beaucoup plus compliqué de penser la nuance entre ces deux couleurs, en l’absence de mot pour la concrétiser.

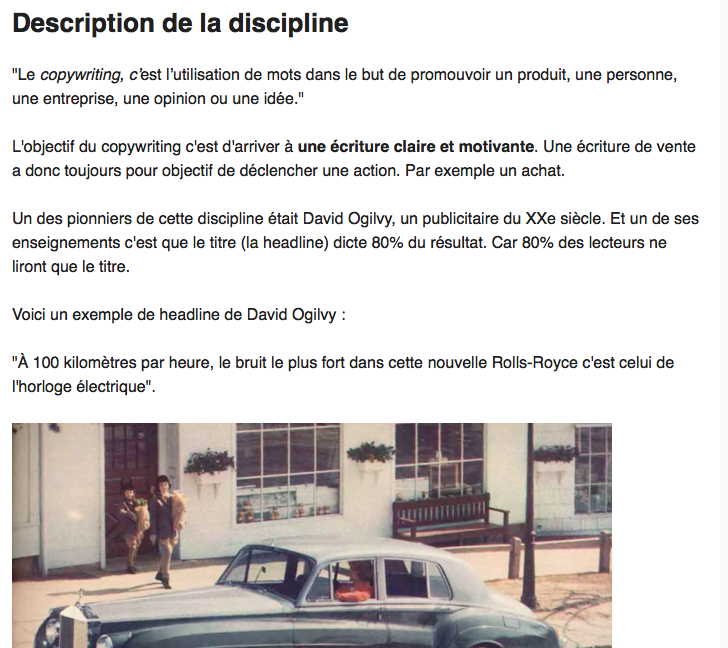

Pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce que si vous utilisez un mot obscur, votre pensée sera obscure. Si vous voulez vous amuser un jour, demandez à quelqu’un ce qu’il entend exactement par « ubérisation des RH », « Big Data », ou « transformation digitale ». Faites-le avec quelqu’un qui n’est pas habitué à débiter des tonnes de langue de bois à la télévision ou dans des articles et observez le moment de panique traverser son regard.

Par exemple « recrutement digital » est une expression complètement creuse et insignifiante. Qu’est-ce que cela peut bien vouloir dire du « recrutement digital » ? À l’heure où je vous parle il me semble que la plupart des recruteurs utilisent au moins une adresse email ? Et que dans presque tous les recrutements, on s’envoie le CV par PDF ou Word plutôt qu’en papier par la poste ? Du coup, si vous vous mettez à utiliser une expression si creuse, votre pensée restera creuse. Alors qu’en précisant l’expression vous allez préciser votre pensée. Parlez-vous de recruter sur LinkedIn ? De faire un entretien vidéo ? De recruter avec un robot ?

De la même manière, je ne sais pas combien de fois j’ai vu écrit « Bonjour Monsieur Untel, je vous écris car vous semblez partager les mêmes valeurs que nous ». Et quand on demande « de quelles valeurs parlez-vous ? » soit on a le droit à un blanc, soit à des valeurs astrologiques comme l’intégrité, la performance et l’innovation. Connait-on beaucoup de personnes se réclamant de la truanderie, la médiocrité et l’immobilisme ?

De là vient le plus grand danger de la langue de bois : on ne se rend même plus compte qu’on ne comprend pas soi-même ce que l’on dit.

Or, si on ne comprend pas soi-même, comment espérer que les autres comprennent ? Quand vous écrivez à quelqu’un « j’ai une opportunité professionnelle pour vous » sans plus de précision, il ne comprend pas grand chose. Quand vous écrivez dans votre annonce « nous sommes leader de notre marché et en croissance », il ne comprend pas non plus grand chose à ce que vous êtes (car tout le monde écrit la même chose).

Et le pire dans tout ça c’est que personne ne vous le dira jamais. C’est d’ailleurs pour cela que la langue de bois prospère. Car il y a un phénomène extrêmement pervers : la langue de bois a l’air de vouloir dire quelque chose. En conséquence, les gens accordent très souvent le bénéfice du doute. Au lieu de se dire « ça ne veut absolument rien dire, c’est creux », ils se disent « mince, c’est moi qui n’arrive pas à comprendre ».

Récemment, une amie m’a envoyé un événement dont le titre était : « La transformation digitale est d’abord une affaire d’écoute ». Et, plutôt que de constater que ça n’avait aucun sens, elle s’est dit que c’est elle qui ne comprenait pas.

Vous avez le même phénomène sur le Big Data dans le recrutement. Cette expression n’a aucun sens (on l’avait vu ensemble ici) et pourtant les recruteurs continuent à la répéter sans trop bien comprendre pourquoi. Et personne n’ose prendre le risque d’être ridicule en avouant ne pas comprendre ce que ça veut dire.

La langue de bois obscurcit tout

Si je reviens à mon contexte de recrutement je me rends compte que la langue de bois a un effet dévastateur : elle épaissit tout, elle obscurcit tout, elle noie tout.

C’est pour ça qu’un message d’approche en langue de bois a beaucoup moins de chance d’obtenir une réponse. Malheureusement, la langue de bois a un énorme avantage : elle donne le sentiment de bien écrire, sans efforts. Elle nourrit et rassasie la fainéantise intellectuelle que nous avons tous et toutes. Au lieu de prendre le temps de réfléchir à ce qui me différencie génétiquement et structurellement de mon concurrent je vais juste dire « Rejoignez notre entreprise leader du marché ».

Au lieu de prendre le temps d’aller chercher le nombre approximatif de personnes dans son entreprise on va dire « nous sommes une société à taille humaine ». Alors que cette expression est utilisée par des entreprises de 4 personnes comme par des entreprise de 4 000 personnes. Oui, oui : la dernière fois qu’un recruteur m’a dit qu’il était dans une entreprise à taille humaine, il s’agissait d’une entité de 4 000 personnes…

Il en va de même pour les annonces. Souvent quand on voit une bonne annonce on se focalise sur des détails insignifiants comme le fait d’utiliser le tutoiement plutôt que le vouvoiement. Mais vous pouvez écrire en langue de bois tout en tutoyant : la question n’est pas là. La vraie variable qui différencie les annonces entre elles c’est la langue de bois. Une annonce qui n’est pas écrite en langue de bois vous apporte de l’information sur l’entreprise. Vous sentez même la culture rien qu’au choix de mots. Tandis qu’une annonce en langue de bois ressemblera à toutes les autres. C’est ce qui explique que 95% des annonces soient à ce point interchangeables, même quand le poste change, même quand l’entreprise change. On a l’impression de lire une seule et même bouillie informe.

Pourtant, nous n’avons rien à y gagner en tant que recruteurs. Autant les politiciens peuvent avoir besoin de noyer le poisson pour esquiver des questions embarrassantes, autant les recruteurs n’ont aucun intérêt à mettre des barrières à la compréhension. C’est malheureusement un héritage bancal de l’historique administratif du recrutement. Car la langue de bois est une des caractéristiques des environnements administratifs.

Faisons ensemble un guide anti-langue de bois

La dernière fois que je vous ai parlé de langue de bois je vous ai donné des astuces comme le fait de faire des phrases sujet-verbe-complément plutôt que de chercher des tournures alambiquées. Cette fois-ci je vous propose carrément de partir à la chasse à la langue de bois.

À l’origine, je comptais vous proposer un guide anti-langue de bois que j’aurais fait tout seul. Puis je me suis rendu compte en échangeant avec certains et certaines d’entre vous que vous aviez beaucoup à partager !

Je vous propose donc d’aller sur ce Google Docs et d’écrire tous les mots/expressions de langue de bois qui vous viennent à l’esprit. N’hésitez surtout pas à écrire même quand vous doutez de la pertinence, je ferai le tri après.

Je laisse le document ouvert à la modification jusque mardi (28 février), et en fonction de vos retours j’essaierai de vous proposer un grand glossaire de la langue de bois.

Qu’en pensez-vous ?

RDV sur : http://bit.ly/languedebois